1月

ファースト・デート:シアタークリエ

なにもかも正反対な二人の男女がブラインド・デート*1で出会うレストランでの一夜を7人キャスト90分で描ききった、クリエらしい小規模な作品。

基本的には全編コメディタッチで描かれる。アーロン(男性。ユダヤ系。男子校出身でデリカシーもさほどない模範的サラリーマン)とケイシー(女性。カトリック生まれの白人。悪い男と一緒に悪い遊びをいっぱいしていた過去を持つ)のあまりに波長が合わないコミュニケーションのすれ違いっぷりが絶妙で、邦訳のコメディ作品とは思えないくらい劇場が笑いに包まれていた。

それでも少しずつ会話を重ねていくことで、それぞれが抱えている傷が段々あらわになっていく。二人の傷にはある共通点があって、ひとつは過去のトラウマと性規範の内面化に根ざしていることと、そのせいで幼い頃から"愛情"そのものに対して実感を抱けていないこと。たとえ文化が違う相手でも自分なりに相手を慮ることが段々と相互理解を深めていき、お互いの傷のケアにつながっていく構成が見事。

主要ナンバーはお互い身勝手に理想を押し付けまくる容赦のない歌詞が面白い「First Impressions」、傷を負うことを恐れて行動を起こせないケイシーの苦悩を歌った「Safer」など。2010年代の現代劇らしいポップでキャッチーな聴き心地ですごく好みだった。アーロン役村井良大さんとケイシー役桜井玲香さんのコンビも非常に丁度良かったというか、お互いを喰いすぎないバランスの良い組み合わせだったのも良かった。

出会いも別れもインスタントに訪れてしまう昨今に、腰を据えて顔を合わせて、実直に言葉と心を通わせることの尊さ。少し下世話でエッジの効いたギャグとは裏腹に、人に寄り添った意外にも優しい作品だった。

2月

バケモノの子:JR東日本四季劇場[秋]

2022年4月に開幕した、劇団四季の新作オリジナルミュージカル。東京初演は2023年3月に一旦クローズ済みで、同年12月から大阪四季劇場で上演予定。四季は海外作品の輸入公演を行う一方で、劇団オリジナルの作品も精力的に作り続けてきたが、今回の『バケモノの子』は舞台そのものも上演期間も相当大きなスケールでお送りされた。

スタジオ地図製作・細田守監督のアニメ映画『バケモノの子』を原作に迎え、登場人物のルックス・プロット・一部劇伴に至るまで原作映画を踏襲。ぼくは公開当時誘われて観に行ったけどあまり記憶にない状態での鑑賞。

弧型のスクリーンを活かした立体感のある

プロジェクションマッピング、バケモノ一人ひとりの精巧なマスク造形など細部まで力が入っており、ここ数年の国産ミュージカルでは一番お金がかかってそうなことが伺える。ロングラン前提だからこそできる規模感なので、地方ツアー公演は難しそうだ。

ただこの作品、原作の脚本の弱点もほぼ引き継いでしまっていて、渋天街で九太(蓮)と熊徹の師弟愛、バケモノとの触れ合いが主軸の第1幕はかなり好みだったんだけど、第2幕から追加されたいろんな要素があまり混じり合わず、次第に正面衝突していく。なんなら楓や蓮の父親のナンバーの唐突さは、かえって違和感を増幅させている気さえした。

それでも劇団四季の地力となる演技力と歌唱力、舞台装置と殺陣のダイナミズムでそれをある程度押し流せてはいて、じゅうぶん見応えはあるなと感じた。もろもろの事情から大阪公演で脚本・演出の整理はある程度行われるんじゃないかと予想してるので、評判次第ではまた観に行きたいな〜......

バンズ・ヴィジット 迷子の警察音楽隊:日生劇場

2018年のトニー賞、10部門受賞。当時のぼくはまだ会社員で、業務の合間にTwitterをチェックして驚異の12部門ノミネートしていた『SpongeBob SquarePants』がどれだけ獲れるかを見守っていたのだが(仕事しろ)、結果的にひとつの作品が演出賞・脚本賞・主演女優賞と次々にかっさらう様をリアルタイムで追っていく不思議な体験をした*2。

日本版の主催はホリプロ。そもそもホリプロはオフブロードウェイ上演前の時点で既にこの作品に出資しているので、賞状にはホリプロの名前が載っているし会長も授賞式に出席している。今回、日生劇場にトニー賞のトロフィーを展示できたのもコレが関係してるのかも。

映画『迷子の警察音楽隊』が原作。エジプトとイスラエルは、現在は平和条約を結んでいるものの過去には幾度も戦争をしていたので今もほんのり緊張した関係にある。エジプトの警察音楽隊がイスラエルの「ペタハ・ティクヴァ」という都市を目指していたら、間違えて名前だけよく似た「ベイト・ハティクヴァ」というド田舎についてしまった。町を出るバスは明日まで来ないので、常用言語も文化も異なる現地住民のお世話になることに......という話。

舞台は全体通してゆるやかなテンポで進行し、物語的な山場も特に設定されておらず、音楽隊と現地住民のどぎまぎした起伏のないやり取りを観客はただ見物する。その生っぽさも含めて、"作品を観ている"というよりは"覗き見している"に近かった。冗談抜きで作中起こる出来事にドラマチックなうねりはなく、ラストは予定通りバスで町を後にし、「たいしたことではなかった」の言葉とともに終幕する。実質的には劇中の「たいしたことではない」やりとりの一つひとつが小さなピースとなり相互理解への祈りや希望につながる作りになっていて、分断に対する静かなカウンター(特に当時はトランプ政権への)として機能している。そういった大局のメッセージには共感できるものの、エリアンナさん演ずるイリスというキャラクターが環境の犠牲になってる感が強くて、しかもあまり救済もされなかったのが個人的に結構ノレなかった。いや、その辺のバランスを求める作品じゃないことは重々承知だけども。

往年のエジプト人俳優の思い出を語ることでお互いの共通の体験を呼び起こす「Omar Sharif」は授賞式でも披露されていたキメの名曲で、濱田めぐみさんの本領が発揮。こがけんさんの優しい声音が街そのものを包み込む「声をきかせて」の切ない旋律も好きだった。演技を本業としないオーケストラの面々が"音楽隊の役として"演奏をするのも新鮮で、とにかく異色な作品だったのは間違いない。

RENT:シアタークリエ

言わずと知れたジョナサン・ラーソンの遺作。どうでもいいけどこの前里帰りしたときに実家の私物を漁ってたら2012年版のフライヤーが出てきて思わず叫んでしまった。アンサンブルに海宝直人とかいるし……今回のRENTはこの2012年版から続くマイケル・グライフ新演出とアンディ・セニョール・Jrのリステージによるバージョンである。

過去一面白かった東宝RENT。2020年の『デスノート』以来大躍進を続ける日本のAaron Tveitこと甲斐翔真さんがついにMR!で芳雄さんとWキャストで帝劇に立つと聞いたとき、ひょっとしたら東宝RENTに出るのはこれが最後になるのかな〜という予感がなんとなくあったのでロジャーはどうしてもこの人で観たかったのだ。

東宝RENTは公募も含むフルオーディションで、所謂伝統的なミュージカルとは毛色の異なる人選をすると実質的に宣言しているので、昔から歌唱力よりはロック感やパンクな雰囲気を重視したキャスティングがされるイメージがあったのだけど、今回の東宝RENTは歌唱のレベルもとにかく高くて大満足だった。

いろいろ特筆すべきは今回のパンフレット。新聞を模してるデザインで、二つ折りにした紙をただ重ね合わせた製本スタイルを採用していてなんか色々面白かった。ペラ紙なので折り目や傷が極度につきやすかったり、のりや糸で綴じてもいないので客席でページをバサバサと落としてしまう人もいたりと、まぁ評判はあまり......というかかなり良くなかったんだけど*3、なんだかんだLESLIE KEE氏のかっちょいい写真やキーヴィジュアルがA3のドデカサイズで見られるのは迫力があったし、杉山文野さんのコラムを載せることで現在の日本のLGBTQ+が苛まれる現実とRENTの作品Tipsを接続させているのはこの作品をフィクションにとどまらせないって気概を感じた。

3月

マチルダ:東急シアターオーブ

ロアルド・ダール著の児童書『マチルダはちいさな大天才』を原作に、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー略してRSCが製作して長らく人気を博した作品が、ツアー版演出のレプリカ公演という形式で満を持してホリプロにて日本初上演。

ツアー版準拠とはいえレプリカ公演なので、舞台装置が見てて楽しい。大がかりでド迫力というよりはとことんアナログで素朴だけど使い方がクレバーで、特にやっぱり「School Song」は曲や振り付けとの連動が見事だった。そのぶん演者が覚えることは恐ろしいほどに多そうで、段取りを覚えるだけで大変そうだな.....と感じる箇所もいくつかあった。

BW・WEでずっと存在感を放ちながらも日本公演がここまで遅れた理由は、生徒役として大量の子役キャストを用意できないことにあると思われる。今回の日本版では子役をマチルダ・ブルース・エリックの3役に絞り、残りの生徒は大人キャストが演じる通称「キダルトバージョン」を採用。通例として子役はアンサンブルでもせめてWキャスト以上は必要で、今までの傾向からホリプロとしてはおそらくクワトロにしたそうな感じが見受けられるので、わずか数か月の上演期間だとこの形式しか取れないんだろう。個人的には悪くないと思った。というのもミス・トランチブルが作中なかなかの長時間にわたって行う非人道的な教育法は今のバージョンでも既に見てて結構つらいものがあるので、対象が本当の子どもになると少ししんどすぎるかもしれん......って思った。いやほんとに、「Revolting Children」だけでは正直あまりスカッとせず......

4月

ミュージカル「ヘタリア~The Fantastic World~」:配信

ポリゴンマジック製作の通称『ヘタミュ』シリーズ・第5弾。

今の時代、特にこの1-2年で、国擬人化コンテンツを取り扱うこと自体がべらぼうに難しくなっているんだろうと感じる。"銃声が響いて暗転したらアンサンブルの亡骸が転がってる"みたいな当時でさえピーキーな演出、向こう2年はやれそうにない。

主人公としての日本のキャラクター心理については、2023年のヘタリアとして、国という取り留めのないモノをこのタイミングで戯画化したらああいう結果にたどり着くのもわからなくはない。初演から5作目までの祖国のキャラクターイメージは、原作通りとはいえ、正直観た当時ですらちょっと古いな......って思ってたし......

ヘタミュとして当たり前にやっていたことができない中で、それでもヘタミュとして何をするか。年次の名言、戦争の描写、国旗の掲揚、前回まで皆勤だった特定のキャラクターの出演。ヘタミュはどの作品も最後はまっすぐ真剣にキレイごとを叫んでくれるところが好きで、ただ今回はその理想に対するあまりにも惨いカウンターがすぐ傍にあるのがほんのりつらい今日この頃。

5月

クレイジー・フォー・ユー:KAAT神奈川芸術劇場

劇団四季創立70周年記念ラインナップのひとつとして8年ぶりに上演された往年の作品。BW初演の演出を現在も続けているが、今もこの演出で上演され続けている国って他にあるんだろうか?(今年イギリスでリバイバル上演されてるものについては演出も変わってる模様)

高校生の頃からずっと観たいと思っていながら観れていなかった作品。ガーシュウィン楽曲を使用した作品でいうと、4年前に上演した同じ劇団四季の『パリのアメリカ人』が記憶に新しい。改めて時系列とは逆の順番でこの2つの作品を観ると、CFYは徹底してエンタメ、パリアメは徹底してアート志向で、それは所謂キメのシーンがパリアメではインストゥルメンタルの「An American in Paris」を使った15分弱の本格バレエシーンなのに対し、CFYはタップダンスと小道具ギミックを併せた小技の数々を8分間ひたすら矢継ぎ早に出力し続ける「I Got Rhythm」であることにも現れていると思う。

ただただ順当に面白かった。ソツもクセもあまりなくて、振付や演出で「スゴイ!」と思えるシーンも随所にあって、大体のナンバーは最後に「ジャンッ!」で終わるので拍手もしやすく、本当にベーシックに傑作なミュージカルだった。一定以上の年齢の方から「ミュージカルってやつを一回お試しに観てみたいんだけど、なんかオススメある?」という質問をされたときに最大公約数的な回答としてオススメできる作品だった。ただガーシュウィンというだけでそもそもクラシカルなのに加え、合意のない接吻やペッティングもあったりと、流石に倫理観としては今観ると......な箇所もあるにはあるので、10代の子とかにまでフィットするかはちょっとわからない。なんたって初演が30年前なので仕方ないけども。それでも傑作だし、これ程ほどに手間のかかる作品をツアーでいろんな地域に届けられているのは本当に幸運なことだな~と思った。

好きなシーンの話。「Nice Work If You Can Get It」のシーンが最初から最後まで何もかも好きだ。ナンバーが始まった途端全身ビビッドピンクのイマジネーションガールズがぞろぞろ出てくる華やかさと一人残ったボビーが月夜の中踊り始める寂寥感との寒暖差がすごくて風邪引くし、"星空の下 手をつなごう できればいいな やればできるだろう"というフレーズがとにかく美しい。

ノートルダムの鐘:JR東日本四季劇場[秋]

横浜以来1年ぶり。

そろそろ全編書き起こしできるかもしれない。

6月

ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル:帝国劇場

東宝演劇のエネルギーを結集したであろう今年イチの大・大・特大プロジェクト。バズ・ラーマン監督の有名映画『ムーラン・ルージュ』を舞台用に再構成し2019年にBWで上演したものの(ほぼ)レプリカ公演。久々に復活した帝劇正門の大装飾、コラボカフェや周辺店の数多のコラボメニュー、街灯の旗のひとつひとつに至るまで、上演期間中は日比谷北部エリアがMR!一色に染まった。

そんなMR!の最大のネックはそのチケット代。ぼくが知る中ではダントツで過去最高額。とくにB席は通常の帝劇作品の2倍近くに設定されている。昨今の値上げラッシュに辟易とする中にこのプライスがドンと乗っかり、ネットではそこそこ論争を巻き起こした。ただそのかいあって美術クオリティは群を抜いており、BWと比べて装飾は若干ダウングレード気味ではあるがそれでもあまりに絢爛豪華な舞台。なにあのシャンデリアの数? なにあの風車? なにあのおっきな象さん? 自分が今いるのはホントに日本なの……?

2020年の『デスノート』以来大躍進を続ける日本のAaron Tveitこと甲斐翔真さんがついに裏切らない芳雄さんとWキャストで帝劇0番に。昨年の『ネクスト・トゥ・ノーマル』でも海宝さんと同じ役を宛がわれたりとかなり期待されていることが伺えて、本人も頑張ってしっかりと結果を出している。デスノートのときから「この子、伸びるぞ......!」と後方保護者面してきたぼくもニッコリ。多分甲斐さんの方が年上だけど。

ぶっちゃけこの脚本を楽しめるかどうかはクリスチャンの若さゆえのよく言えばひたむきな、悪く言えば青臭い求愛を観客が受け止められるかに大きく作用する気がする。少なくとも自分は、クリスチャンの純度100%の愛がサ

ティーンになにか救いをもたらしてるようには見えず、むしろサ

ティーンはクリスチャンのために自らの命を果てる決心すらしてしまうのでひたすらサ

ティーンが可哀想で仕方なかった。愛が持つ加害性について改めて考え込んでしまう。

日本語翻訳のジュークボックスにはとある弱点があり、それは使われている曲の知名度が国ごとにバラついており、なおかつ歌詞が丸ごと新規の日本語に置き換わってるおかげで曲の特定が難しいという点だ。この作品は特にいろんな曲が矢継ぎ早に入れ替わるので「あれ...この旋律...この曲ってもしや...」って脳内で張り巡らせていたときには次の曲に――みたいなことが起こり得る。ので、ポップスにある程度素養のある方は事前予習をした方が無難かもしれない。ちなみにぼくの好きなナンバーは「Shut Up And Raise Your Glass」で、前日にSpotifyで予習してこの曲が流れたときの衝撃たるや。「Shut Up And Dance」と我が青春のP!NK姐さんの「Raise Your Glass」とのマッシュアップでアガらない平成POPSキッズなんていないのである。クリスチャンの目を子犬にさせたピュアっピュア感にもマッチしててキラキラしててなんかもう最高の煌めきだった。

2024年に帝劇・梅芸での再演を予定。

7月

tick,tick...BOOM!:中目黒キンケロ・シアター

『RENT』を書いたジョナサン・ラーソンの自伝的作品を渋谷ユニバーサル・ミュージカルが日本語上演。山本耕史さん主演で最後に上演されたのが2012年とのことなので、およそ11年ぶりの機会? 日本では長らく上演されていなかったので、長年のレントヘッズとしてはチェックしないわけにはいかなかった。高校生の頃からずっと観たいと思っていながら観れていなかった作品その2。

30歳が目前に迫った主人公のジョンは、ミュージカル作家として花開かないまま20代を終えてしまいそうな現状にすごく焦っていた。ダイナーのアルバイトでタスク過多に忙殺される中、一緒に夢を追っていたマイケルはいつの間にか大企業でブルシット・ジョブに勤しんでキレイな部屋と車を手に入れてるし、恋人のスーザンはニューヨークを離れて身を固めることを提案してくる。普通の幸せを手放し何年もその身を作品製作に捧げても、次に繋がるような機会はとうとう訪れなかった。30歳の誕生日。タイムリミットは刻一刻と迫る――

現状の自分と状況が少しリンクしてるので、あらすじを書いているだけでなんだか楽しくなってきちゃう。アンドリュー・ガーフィールド主演の映画版を先に観ていたけど、ほどほどに差異もあったので新鮮に観られた。基本ジョン以外の2人が他の登場人物を兼任するスタイルで小規模団体でも上演しやすそう。ジョンがマイケルの会社でアイデア出しをするシーンはオケのメンバーがマイケルの会社の社員を演じていて、ベースの人が"絶対わかってないけど理解してないとナメられるからとりあえず頷いておこう"的なビジネス頷きを繰り返してるのが妙にリアルでツボだった。

映画版と違いジョナサンがこのあと35歳で自作のプレビュー初日早朝にこの世を去り、遺された作品が大大大成功してしまうことは舞台版では触れられないので、知っているのと知っていないのとでは「Louder Than Words」に抱く感想が違ってきそうな気がした。なお劇場にはそこそこ知らなさそうな方たちもいた。小ネタでは鍵をバルコニーの上から落とす下りとかが完全に「RENTで観たやつ!」ってなって妙に嬉しくなっちゃった。

全然関係ないんだけど、この作品が上演されるちょっと前に「30/90」の日本語歌詞を趣味でちょぼちょぼ書いていたので(まさかこんなタイミングで上演されるとは思わず......)とても綺麗な日本語に訳されてて流石だな~と......一部のフレーズは被ってたりもしてたのが興味深かった。そのうちこのブログに上げるかもしれぬ。

ジーザス・クライスト=スーパースター[ジャポネスク・バージョン]:自由劇場

いくら自由劇場とはいえ四季の会先行初日のみで3週間分のチケットがすべてハケるなんて流石に思わなかった……。1時間くらいウェブサイトのアクセスが叶わず、つながった時には土日完売・平日も埋まりかけで、もうどれでもいいから取れるところを取るしかないって状況だったのだけど、そうして取れた日は偶然にも創立70周年記念日。この日上演された演目の中では浅利先生の色が最も色濃く、今日の四季の源流となったこの作品をそんな記念すべき日に観られるのは、いつもより少しばかり構えて臨まざるを得なくてですね......

JCSは多種多様なバージョンをスクリーンや劇場で展開しており、3つの映画版と2つのコンサート版、エルサレム・バージョンは既に観ていたものの、ジャポネスクは未見。なんだかんだジャポネスク・バージョンの上演自体も10年ぶりらしい。高校生の頃からずっと観たいと思っていながら観れていなかった作品その3。

他のカンパニーだとSNSが登場したり銃を持ったりとその上演当時の時代に合わせるようなディレクションが多い中でユーロ・ロックを歌舞伎で、でもヒッピースタイルも混じってて、と時空が歪みに歪みきってるので結果一周回って現代に観ても色褪せない作品になってるんじゃないかなぁという気がする。

2階席でも演者の顔がハッキリ見えるような小さな劇場で、極限までシンプルで真っ白なセットなのにも関わらず頭がパンクしそうな情報量だった。ぼくの人生の経験値が追い付いてきたのか演出のおかげか、今まで観たJCSではキャラクターの心情やお話の筋が最もしっくり来るバージョンだった。

あとはまぁ、神永ジーザスがとても、THE 陶酔の対象 って感じでいいと思いました。端正なマスクで線も細くて、あの世界でも浮世離れしてそうな儚いオーラをまとってて、いかにも厄介ファンがついてて納得なジーザス。現代にいてもそう変わらない道筋を辿りそうな気がする……

以下、近況。

ついこの間美容室に行ったときのこと。

カットが一通り終わって、アシスタントのお姉さんに髪をドライしてもらってるときにお話していたら、なんとそのアシスタントさんが小中学校の発表会で『CATS』を演ってたことが判明。思わずオタクの血が騒いだため興味深々で前のめりになり、「顔に猫のメイクとかやってました?」「コレ(キャッツ歩行)やってました?」「ゴミとか置いてました?」と質問攻めしてしまった。当然打率は100%で「めっちゃ知ってますね(笑)」と苦笑いされつつも、その後もミュージカルの話に付き合ってくれた。

「CATSって今もやってるんですね! でも私オペラ座一度観てみたくて~」と言ってくれたので「いま大阪でやってるんですけど、来年横浜に来るのでよければぜひ」とすかさず案内すると、「なんでそんなにスケジュール知ってるんですか(笑)」という返事が返ってきて、それが割と新鮮な反応だった。

ぼくはそもそも自分が好きなものについて口頭文頭問わず"語る"という行為が不得意で(苦手ではなく不得意)、取り留めのない話を無駄に長尺で話してしっちゃかめっちゃかになることが目に見えていてそれがとても怖いので界隈外の人にあまり趣味の話をしない。当然ミュージカルの話も普段は数少ないミュオタの友人としかしていない。なので盲点だったが、よく考えたら日本で上演される大体のグランドミュージカルの公演スケジュールや公演地の変遷を特に意識しなくても記憶できているのって結構凄いことなのかもしれない。

2023年の上半期は仕事が忙しかったり、いくつか趣味の活動に参画したりと、コロナ前より随分と観劇ペースは減って、観たいものをくまなくチェックしたり、複数観劇が気軽にできるような環境ではなくなった。

それでも、たとえば比較的小規模な団体の作品も逃さずにいられたし、他にも気になる作品はいくつか見繕っていて、旬な情報を追い続けることそのものが楽しい。シャワー中は音の響きがいいのでついつい歌を歌ってしまい、レパートリーは日に日に増えている。なんだかんだミュージカル鑑賞は自分が数多く持つ趣味の中でも特に深く根付いていることを日々実感する今日この頃であった。

ところで最近は適応障害を発症して休職したりしてます。といってもフリーランスの校正者なので手当てが出るわけでもなくまぁつまるところ実質ただのニートですね。

今回が初めてではないし、自分でダメージを感知して回避に向けて動けるくらいの余裕はあったのでこのこと自体はそれほど気にすることではないのですが、どっちかというとそれに伴う変化としてストレスに対する耐性が著しく減ったことによりなんと映画館に行きにくい身体になったことにおっかなびっくりどっきりしています。

ここからここまでと決められた時間に絶対ここにいなきゃいけない、という環境がどうやら色々難しいっぽくて、え、つまり劇場なんて余計無理では......? これでもそこそこのシアターゴアーとして生きてきた自分がよりによって観劇しにくい身体になっちゃったことが意外すぎて逆に笑えます。この前もそろそろ大丈夫かなと思い『美女と野獣』のチケットを取ったのですが、舞浜まで行ってすぐに帰ってこれないことに対する不安がデカすぎて翌日すぐ公四季に返したりと続けている謎ムーブ。いろんなところに足を出向いて検証した結果、好きなタイミングで休憩を取れる環境ならまだ安心感はあるのですが、映画や舞台とは中々相性が悪い。まぁ生きてりゃこういうこともあるんだろうな~と思い、他の趣味に生きています。最近はスマブラとYA小説がマイブーム。如月かずさ『スペシャルQトなぼくら』を全人類に読んでほしい。

職場環境のアンマッチを解決せず我慢し続けたことが敗因なので、いまいちど自分が何を好きで、何が苦手で、何をした方がよくて、何をやめた方がいいかを棚卸ししなきゃな~と思ってる次第です。なんもできない日もあるけど......でも確かロジャーって1年くらいずっと引きこもって曲を書けない日々を送ってた筈なのでそれと比べたらずっとマシかも~!

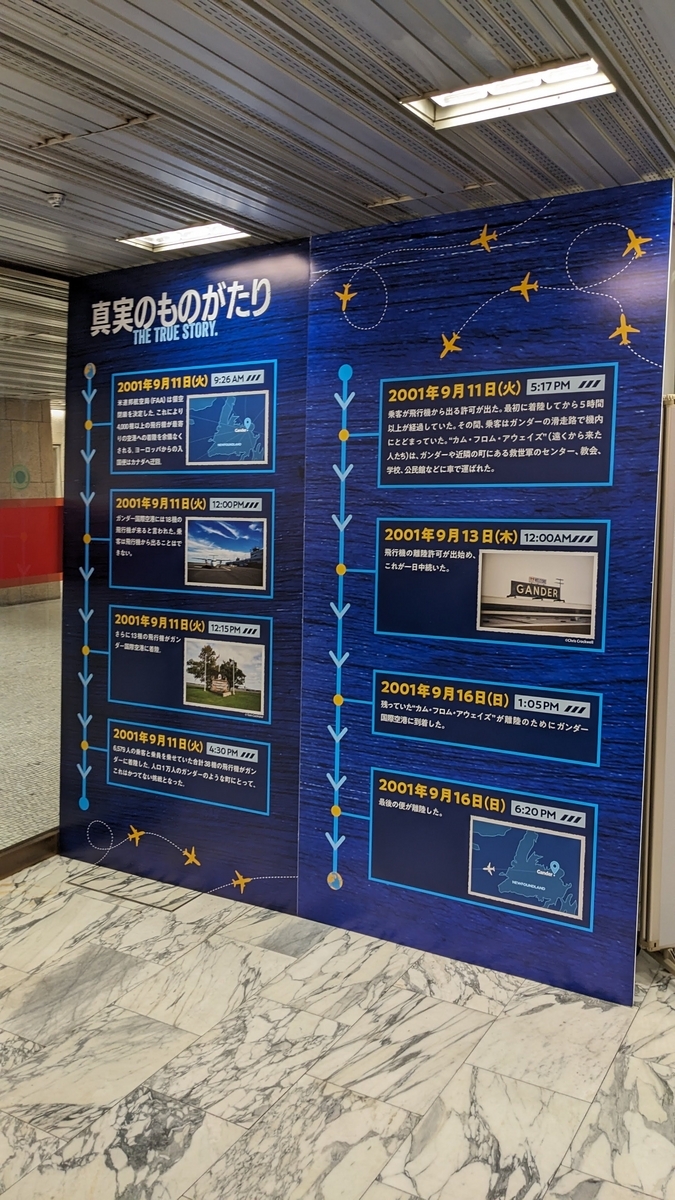

今はおうちで自分のペースで作品をちょぼちょぼたしなんでます。こんなこともあろうかとふるさと納税でスカピンのBlu-rayを取り寄せておいてよかった~。いまや配信だけでも観きれないくらい舞台の全編映像が供給されているこの時代に感謝してこの記事を締めます。よく考えたら『ハミルトン』も『カム・フロム・アウェイ』も『王様と私』も観れてないので残弾まだいっぱいあるんだな。